安溪:一树一寺两岸情 根脉传承万年青

枝枝朝北,是风的指引,更是根的召唤。

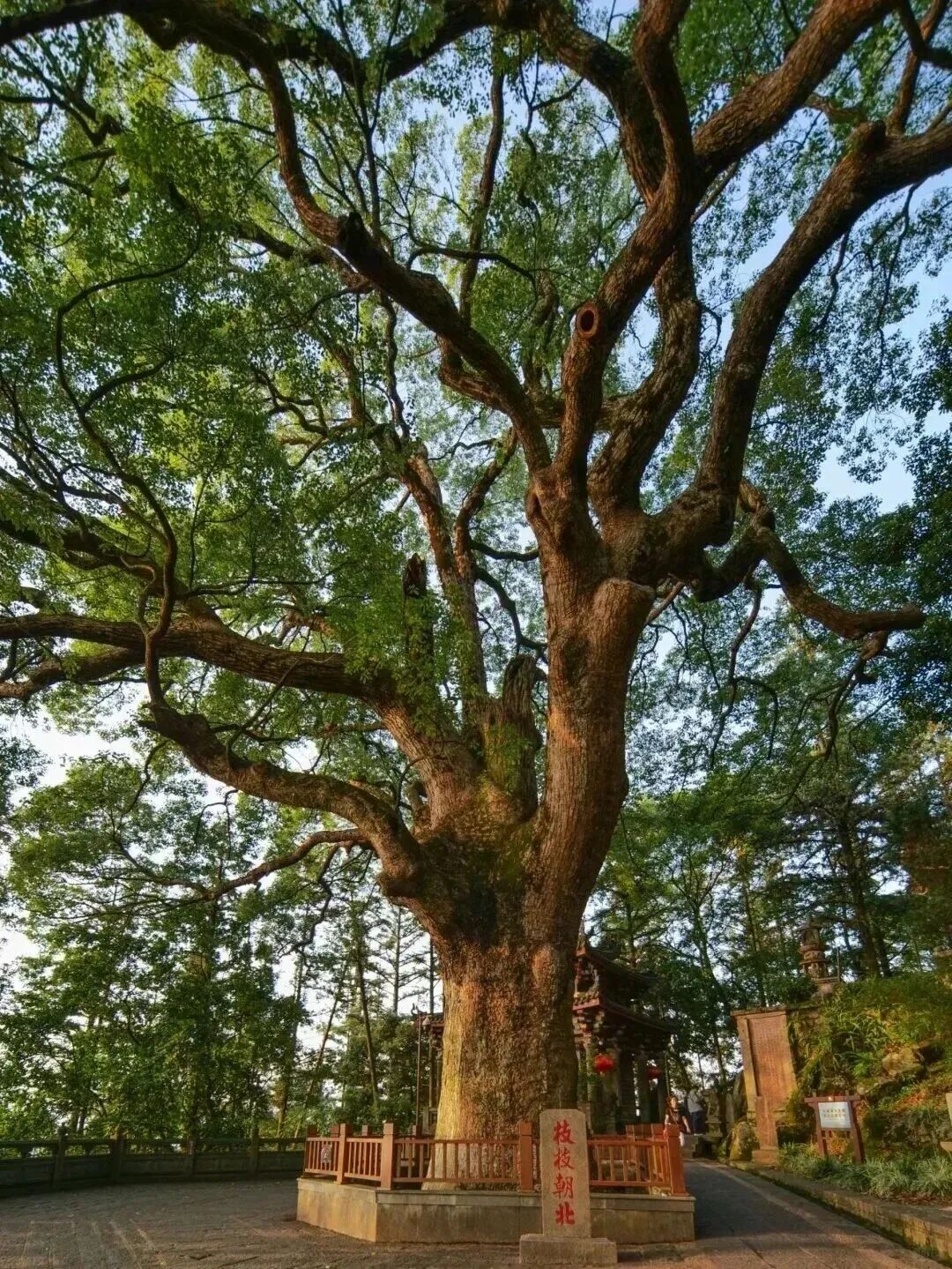

在福建安溪蓬莱山清水岩寺,一株千年古樟以所有枝丫向北伸展的姿态,伫立成一道自然奇观,凝望成一座精神坐标。

近日,国家文物局与国家林业和草原局联合公布首批“国保单位·古树名木”协同保护名录,清水岩寺与寺内“枝枝朝北”古樟共同入选。消息如春风吹过安溪茶山,也拂动无数海内外游子心中那根柔软的弦。

向北的枝丫,是风,也是念

古樟高33.3米,围长6.9米,如沉默的巨人,所有枝丫都朝北方伸展,仿佛诉说着一个千年不改的约定。

“小时候,祖父常坐在树下讲故事,”68岁的村民陈金土抚摸着粗糙的树皮,眼中泛起光晕,“他说,树枝朝北,是因为清水祖师思念永春的家乡。”

这棵树的传奇,始于宋代。据《闽书》《福建通志》等记载,清水祖师陈普足生于永春,一生慈悲济世,修桥铺路、施药祈雨。元丰六年,他驻锡蓬莱山,将张岩改建为清水岩。传说他圆寂前亲手植下这株樟树,寄托对故土的眷恋——永春,恰在清水岩的正北方。

寺中“三忠庙”的供奉,更与古樟形成奇妙呼应。虽名“三忠庙”,实祀张巡、许远、关羽、岳飞四位忠烈。古樟枝丫向北,恰如对忠魂的致敬,也暗合闽南人“忠义传家”的精神传统。民间还流传着一个悲壮的版本:南宋岳飞遇害,消息传来,古樟忽然枝叶北转,似在默哀。《清水岩志》中有诗句写道:“岩外名樟占一隅,枝枝向北与他殊;无知草木犹如此,寄语人间士大夫。”诗中借古樟的向北生长,提醒士大夫们应当时刻心怀家国。

自古迄今,每逢清水祖师“佛生日”,开香下夜,和尚列队自祖师中殿随旗鼓及三庵堂三头人,持三支“都会枪”至三忠庙恭请“三忠火”。将“三忠火”请至岩殿前,再请祖师公火。“三忠”是岩山前辈,祖师须先请“三忠火”,才自行“出火”下山绕境,以示不忘本源、尊崇忠烈。

尽管传说为古樟披上神秘色彩,其“向北”之谜亦有科学解释。清水岩寺坐落于蓬莱山麓,坐东朝西,北面地势陡峭,朝北枝条反而吸收更多阳光,南面山口强风,枝条顺风朝北生长,形成“旗帜树冠”。树木生长具有趋光性,为躲避强风、获取更多光照,古樟枝丫自然向北延伸,形成独特景观。

此外,古樟树形与周边环境密切相关。其主干笔直高耸,侧枝分层生长,北侧枝丫因避风而更粗壮,南侧则因长期风压而相对细弱。这种“北强南弱”形态,在植物学中被称为“风致形”,是树木适应环境的典型表现。科学解释并未削弱其文化价值,反而使其成为自然与人文交融的活态标本。

一棵树,一座寺,一家亲

“第一次见到‘枝枝朝北’古樟时,我忍不住哭了。”安溪籍台商陈文忠回忆球探体育比分:初访清水岩寺的情景,“在台湾,我听父辈讲过这棵树的故事,真正见到它,才明白什么是‘根’的感觉。”

陈文忠的祖父1948年从安溪赴台,临终前嘱咐后代“一定要回清水岩看看”。如今,陈文忠在福建经营茶叶,每年都会来古樟树下静坐,感受那份跨越海峡的亲情。

正如古樟指向北方,闽南人“下南洋”“过台湾”,心中始终装着回家的罗盘。

据连横《台湾通史》记载,安溪人自明末开始大规模迁居台湾。郑成功率军赴台时,军中闽南人不忘随身携带“祖师公”神像;清代施琅平定台湾后,安溪人大量携眷赴台垦殖;民国后期,为避匪乱兵祸,安溪乡民亦纷纷渡台谋生。

台湾地区的清水祖师庙分布总体呈现南部最多、中部次之、北部较少的格局,其中台南市以40间居首。而与安溪祖殿最相近的是北部各寺,有“台北三大祖师庙”之称的三峡长福岩、艋舺清水岩与淡水清水岩规模宏大、信众众多,雕梁画栋之精美令人赞叹,三峡长福岩更有“东方艺术殿堂”之誉。

尽管岛内各地清水祖师庙名称不一,但大多承袭祖庙之名,延续祖地庆祝祖师圣诞的习俗、礼仪与规制,体现台湾同胞对清水祖师信仰的认同。

如今在台湾,清水祖师分炉达500多座、信众超千万,配奉清水祖师的寺庙不计其数,无论数量或气势,均居台湾各庙前列。其中创建历史超百年的占大多数,已成为联结两岸同胞根脉情感的精神纽带。

“在台湾,我们称其为‘祖师公’,”陈文忠说,“同样的语言,同样的拜法,一抬手一炷香,就知道我们来自同一个地方。”

安溪清水岩管委会常务副主任李德强介绍,自1978年以来,组团回安溪清水岩谒祖进香的台湾信众络绎不绝,加上散客信众,每年清水岩接待台胞数万人次。2011年,“清水祖师信俗”被列入国家级非物质文化遗产名录;2020年,清水岩获准设立海峡两岸交流基地。

“闽台文缘信俗一脉相承,台湾各地的清水祖师庙皆视安溪清水岩为祖庙。清水祖师信仰传入台湾,在闽台关系上起到积极作用,成为寻根认祖的重要依据。古樟是两岸共同的文化符号,保护它就是保护我们的根。”李德强说。

“我们还定期举办清水祖师文化交流、学术研讨会等文化活动,邀请台湾宫庙代表参与保护规划,深化‘两岸一家亲’共识。”李德强补充道。

一树向北,两岸同心,生生不息

入选国家级协同保护名录,标志着这株古樟与它所依存的古寺,迈入了系统化、整体性守护的新里程。这不仅是对“树与寺”共生体的官方认可,更意味着那条承载着两岸共同记忆的千年文脉,正迎来被重新激活、绵延传衍的宝贵契机。古树与古建在此深度融合,历史底蕴与自然灵性交织,构筑出一片鲜活的、仍在呼吸的“活态文化遗产”。

“这株古樟用向北的枝叶‘诉说’着对故土的眷恋,也讲述着与忠烈精魂相关的故事。这让‘家国情怀’从一个抽象的概念,变得可触可感,自然而然地走进人们心里。”国庆期间,带着孩子前来清水岩游玩的黄女士感触颇深。这棵古樟,已成为清水祖师文化一个动人的象征。它及其背后的传说,是串联起海峡两岸乃至全球华人的共同文化记忆,成为一个能唤醒历史认同与情感归属的文化符号,无声地诉说着“我们同根同源”的朴素真理。

19岁的大学生张琳每逢寒暑假就来担任志愿者讲解员。“我会把古樟的向北生长比作‘游子的北斗’,总能引起同龄人的共鸣。”

如今,古樟与古寺成为台胞寻根的坐标,见证着两岸同宗同源的血脉联系。清水祖师信仰的传播,不单是信俗仪式的“复制”,更承载倡导怀乡思祖的社会功能,也是维系包括安溪籍台胞的在台闽南人族群、宗姓团结的精神力量。

“古樟的‘向北’特性,尤其能引起游子的共鸣。”县历史文化研究会副会长谢文哲说,“它指向的不仅是地理的北方,更是精神家园的方向。”

如今,这片古老的土地正焕发新的生机:艺术家前来写生,用画笔捕捉它的风骨;摄影师流连忘返,记录它四季流转的光影;村民们开设起茶馆民宿,奉上地道的安溪铁观音与古早味小吃……

更可喜的是,周边村落借此东风,发展出独具特色的生态旅游。游客在此,既可登山访古,感受历史厚重;亦可体验采茶制茶,品味生活意趣。这种自然、文化与生活的深度融合,让古老的场域焕发出全新的活力。

一树向北,千年如一日;一寺静立,两岸同一心。

当夕阳为古樟镀上金边,当钟声穿过红砖青瓦,当茶香弥漫蓬莱山麓——我们听见的,不仅是风过枝梢的自然之音,更是文化根脉的生生不息。

在这里,一棵树与一座寺,共同写下了关于家、关于国、关于我们从何而来的永恒答案。

- 相关阅读:

-

惠光爱尔眼科举办第六届“1010干眼关爱日”活动 构建“老中青少”全周期干眼防线2025-10-10泉港区召开“厚植家国情怀、力行社会实践”工作座谈会2025-10-15保加利亚青少年代表团赴永春开展文化交流2025-10-10

- 新闻 娱乐 福建 篮球比分直播: 漳州 厦门

-

- 海南自贸区封关在即 今年海南出入境人员突破200万人次

2025-10-16 17:18 - 国家医保局:2025年底前全国所有统筹地区均需开展即时

2025-10-16 17:07 - 检察机关依法分别对王建祥、王辉扬、杨桦决定逮捕

2025-10-16 17:05 - 2025年广州限行最新消息:这个时间段粤A实行单双号通

2025-10-16 16:47 - 市场监管总局修订发布两项机动车驾驶员培训国家标准

2025-10-16 15:41 - 国家铁路局 :12327全国铁路监督热线正式开通运行

2025-10-16 14:48 - 今年三季度全国共侦办妨害国(边)境管理犯罪案件4838

2025-10-16 12:55

- 海南自贸区封关在即 今年海南出入境人员突破200万人次

- 猜你喜欢:

-

石狮部署第一批华侨历史遗存认定工作2025-10-16丰泽区委常委会会议召开2025-10-01一座精神灯塔,照亮古今篮球比分直播:2025-10-09

您需要登录后才可以评论, 登录| 注册

全民健身迎国庆2025-09-28

挖掘篮球比分直播:的乡村之美、名桥之美、名山之美、饮食之美,让时代记忆在城市更新中重焕荣光