莫耶:从安溪走向延安的红色才女

莫耶(1918—1986年),原名陈淑媛,笔名陈白冰、椰子、沙岛,出生于安溪县东溪乡(今金谷镇溪榜村),父亲是缅甸归侨、民军首领,曾参与孙中山领导的东路讨贼军。

莫耶旧居——逸楼

1932年,陈淑媛随父前往厦门,就读于鼓浪屿慈勤女中。在厦门,她目睹了“万国租界”的种种不公,遂和同学一同创办《火星》旬刊,创刊号即刊登了她的作品《黄包车夫》。激进的思想使她与家人发生冲突,1934年秋,她在母亲和大哥的帮助下,离家出走去往上海,历任《女子月刊》杂志社校对、编辑、主编,撰写了一批宣传妇女解放的作品,成为当时上海进步作家中的一分子。

青年莫耶

1936年11月,陈淑媛从上海回到溪榜村,组织创办了两个抗日妇女识字班,教唱抗日歌曲,讲授妇女也要抗日保家乡的道理,一时间在东溪掀起抗日救亡宣传的热潮。

全民族抗战爆发之际,陈淑媛再次来到上海,积极投身抗日救亡和救济难民运动,与戏剧作家左明组织“上海救亡演剧第五队”,用歌声和戏剧唤起民众的救亡热情。

1937年10月上海沦陷后,上海救亡演剧第五队奔向延安,成为从沦陷区及大后方到延安的第一个文艺团体。在延安这个革命大熔炉中,陈淑媛将自己的名字改为“莫耶”,表达自己正气凛然的崇高志向。不久后,莫耶先后进入抗日军政大学和鲁迅艺术学院学习。

鲁艺开学典礼时,毛泽东与鲁艺师生合影

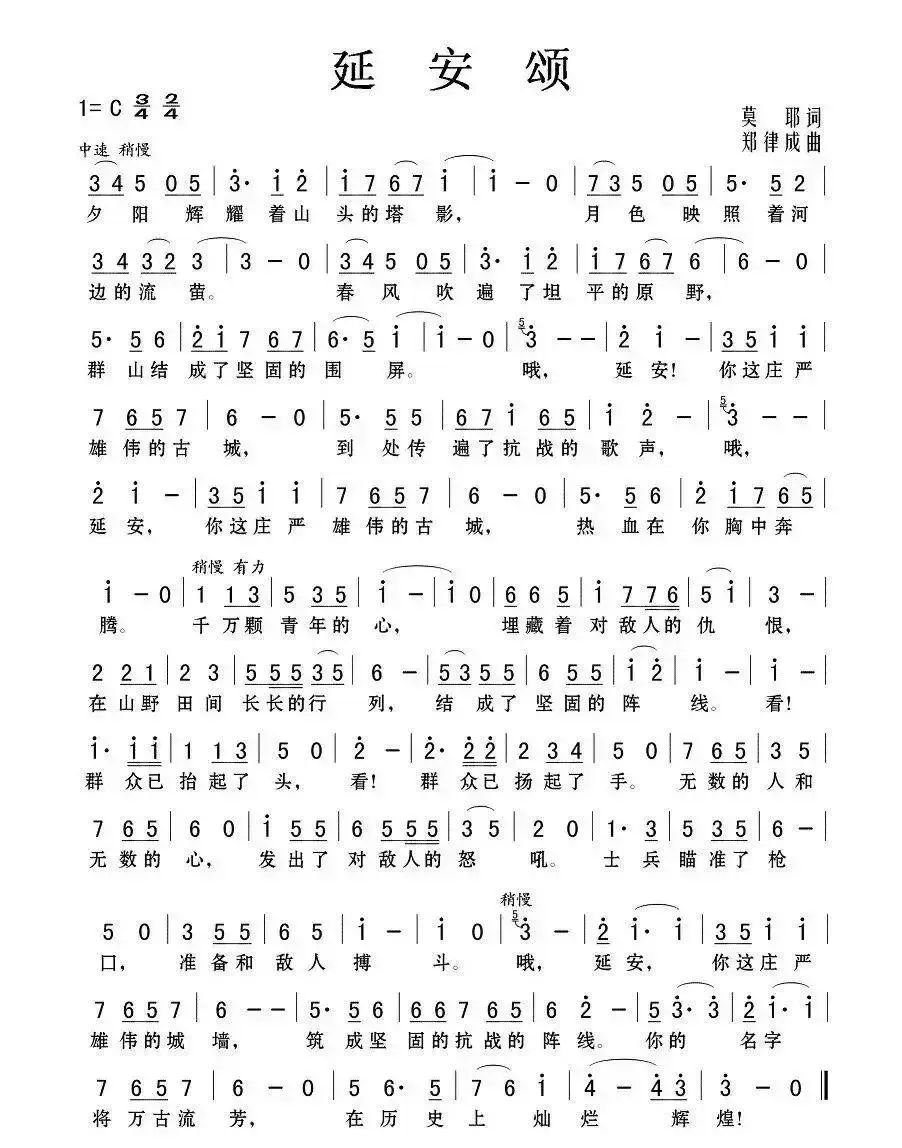

在延安学习期间,莫耶创作歌词《歌颂延安》,由郑律成谱曲。在延安礼堂举行的一次晚会上,第一个节目就是《歌唱延安》,得到毛泽东等中央领导的肯定和称赞,歌曲后来更名为《延安颂》,传遍了延安,传遍了各抗日根据地,传遍了大江南北,成为一曲激发抗日爱国热情的战歌,至今仍传唱不衰。

1938年冬,莫耶响应贺龙师长提出的“拿起文艺武器为革命战争服务”的号召,奔赴华北抗日前线,先后创作出《到八路军里去》《百团大战》等许多宣传抗日救国的革命文艺作品,被贺龙元帅誉为“我们 120 师出色的女作家”。1944年春,莫耶被调到晋绥军区政治部《战斗报》当编辑、记者,自告奋勇担负起两个版面的编辑任务,经常深入前线部队,写了大量的战地通讯和战斗故事。

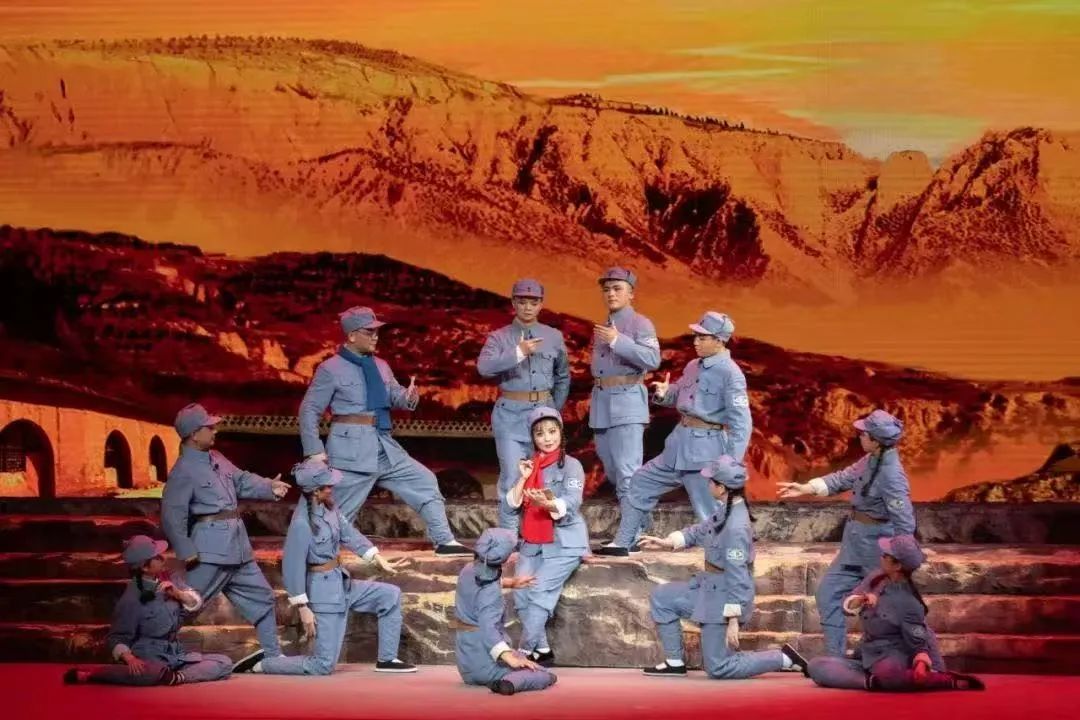

高甲戏《莫耶·延安颂》

在著作《烽火岁月》中,莫耶写道:“延安的生活,是我一生的转折点。延安犹如茫茫大海中的灯塔,在西北高原上发出灿烂的光辉,照耀着整个中国。” 在全民族抗战的烽火之中,莫耶正如一把宝剑一般,虽饱经磨砺,锋芒却始终如一,她无比坚定的党性、无比忠诚的信念,至今仍为后人敬仰、传颂。

- 相关阅读:

-

聚合力谋新篇 永春介福乡“三区联创” 激活发展动能2025-08-18好“丰”景!篮球比分直播:台商投资区水稻喜迎丰收2025-08-15永春:篮球比分直播:首个乡村短剧拍摄基地成立 首部短剧同步开机2025-08-18

- 新闻 娱乐 福建 篮球比分直播: 漳州 厦门

-

- 检察机关依法分别对王秉清、夏柱兵、刘健提起公诉

2025-08-21 16:19 - 农业农村部部署秋粮作物中后期重大病虫害防控工作

2025-08-21 16:18 - 金正恩接见朝鲜人民军海外作战部队主要指挥员

2025-08-21 12:37 - 山东省人民政府关于免去孙来斌职务的通知

2025-08-21 12:01 - 日本34家污水处理厂污泥中检出有机氟化合物

2025-08-21 12:01 - 台风路径实时发布系统卫星云图 12号台风“玲玲”最新

2025-08-21 11:28 - 哈尔滨市人大常委会任免职名单

2025-08-21 11:02

- 检察机关依法分别对王秉清、夏柱兵、刘健提起公诉

- 猜你喜欢:

-

晋江:两人接力下水救人 双双获评见义勇为2025-08-12520亿元!招商“期中考”交出亮眼答卷2025-08-19《文脉传承话“明伦”——篮球比分直播:明伦堂的时光故事》陈卓语2025-08-15

您需要登录后才可以评论, 登录| 注册

深读丨实验室里“长”出产业集群2025-08-21

挖掘篮球比分直播:的乡村之美、名桥之美、名山之美、饮食之美,让时代记忆在城市更新中重焕荣光